こんんちは(‘ω’)ノ めるるんです

私の娘は小学2年生の夏から完全不登校になり、現在4年生です

娘が不登校になってからネットなどで不登校の情報を集めてきましたが、中学生以上を対象にしたものが多くあまり参考になりません

不登校が多いと言われている世の中ですが、低学年から不登校の子どもはまだまだ少数派😢

低学年で子どもが不登校になると、思春期から不登校になる子どもとはまた別の大変さがあると思います

低学年で不登校だとここが大変

- 親が働けなくなる

- 勉強がほとんどできない

- 子どもが一人でできないことが多い

- 親が遊び相手にならないといけない

- 低学年向けの情報が少ない

- 同年代の不登校の親子に会えない

- フリースクールなどの居場所がない

親が働けなくなる

子どもが不登校になると、親のどちらかがこれまでと同じように働けなくなることがあります

特に子どもが低学年だと、まだひとりで留守番をさせられないなどの理由で離職する人も多いと思います(特に母親)

また完全不登校じゃなく五月雨登校の場合は、急な欠勤が増えて職場に迷惑をかけることになるため離職してしまう人もいます

子どもが不登校になると母親が働けなくなる理由

- 子どもがまだひとりで留守番ができない

- 家の中でも母子分離ができない(常に親にべったり)

- 防犯面でひとりにできない

- 学校の別室へ送り迎えしなければならない

- 付き添い登校(親も学校に一緒に行って待機)

など

ちなみに2024年に「子どもが不登校になると親の5人に1人が離職する」という記事が出ていました

勉強がほとんどできない

次に低学年で不登校になると困ることは、とにかく勉強がほとんどできないということです😢

私はこれが一番困っていて心配なことです

娘は小2から完全不登校になりました

小2といえば算数はかけ算、国語は覚える漢字が増えてくる学年です

そもそも娘は小1から勉強についていけず、アナログの時計が読めなかったりカタカナも苦手です(小4の今でも苦手です)

不登校でも最低限の勉強ができれば進学したり働けそうですが、ひらがなやカタカナ、文章を読むことが苦手では本当に生きていけるのか心配です

中学生くらいで不登校になる子どもとはここが大きな違いだなと思っています

子どもがひとりでできないことが多い

そして低学年で不登校になると、子どもがひとりでできないことがまだ多いため手伝う場面が多いです

たとえば、

- 食事の用意

- 飲み物をコップに入れる

- 勉強

- ゲームやYouTubeに出てくる漢字を読んであげる

- 片付け

など、低学年で毎日家に子どもがいると親が手伝う場面が多く、小さいストレスがどんどん溜まっていきます・・・

特に私が地味にストレスだったのは、娘から飲み物をコップに入れるよう頼まれることです

節約のため1,5リットルのペットボトルを買っていたんですが、娘には重たいため飲み物をコップに私が毎回入れていたんです

それを1日に何度も頼まれるため、地味にストレスを感じていました😢

500mlのペットボトルだと全部飲んでしまう心配があったのでそうしていました

しかし途中から「自分でやらせよう!」と思い、空いたの500mlペットボトルの半分くらいまで飲み物を入れ替え、娘に自分でコップに入れさせることに成功しました!(大げさですが楽になりました)

親が遊び相手にならないといけない

そして親が子どもの遊び相手にならないといけないのも大変です

中学生くらいだと子どもは自分の部屋にいることが多いと思いますが(それはそれで心配)、低学年だと基本リビングにいます

そして家で暇そうな子どもの遊び相手をしなければなりません

遊びも様々だと思いますが娘の場合は

- 人形遊び(メルちゃんやぬいぐるみ)

- ゲーム(switchでポケモン)

- トランプやUNO

- お絵描き

だいたいこんな感じです

基本家にいるので、こういった遊びを一緒にしますが正直しんどいです・・・

なので良くないとは思いますがYouTubeをテレビで見せる時間が多いです

低学年向けの情報が少ない

あと低学年向けの不登校の情報が少ないのも困りごとのひとつです

不登校は中学生以上が多いため、なんとなく思春期向けの学習や進路についての情報が多いです

また不登校の親の会も中学生以上の親が多く、参考にならないこともあります

同年代の不登校の親子に会えない

低学年から不登校の子どもはまだ少ないため、当然その年齢の不登校の親子に出会えずに孤独を感じやすくなります

SNSやネットにはたくさんいますが、同じ小学校で不登校の子どもはまだまだ少ないです

フリースクールなどの居場所がない

最後の困りごとはフリースクールなどの居場所がないということです

娘が小2で不登校になって地域のフリースクールを調べてみると、だいたい小学4年生からのところが多かったです

これは娘が不登校にならなければ知らなかったことでした

フリースクールは基本的に子どもが自分で勉強しなければなりません(これは教育支援センターも同じ)

自分で勉強ができないだけではなく、自分でできないことがまだ多い低学年の子どもの居場所は残念ながら少ないです

低学年で不登校の保護者におすすめの本

最後に娘が不登校になってから読んだ本の中で、低学年の子どもがいる保護者の方が少し楽になる本を紹介します☺

- 学校に行かない君が教えてくれたこと:今じんこ 著

- 学校に行かない子どもが見ている世界:西野博之 著

- 学校は行かなくてもいい:小幡和輝 著

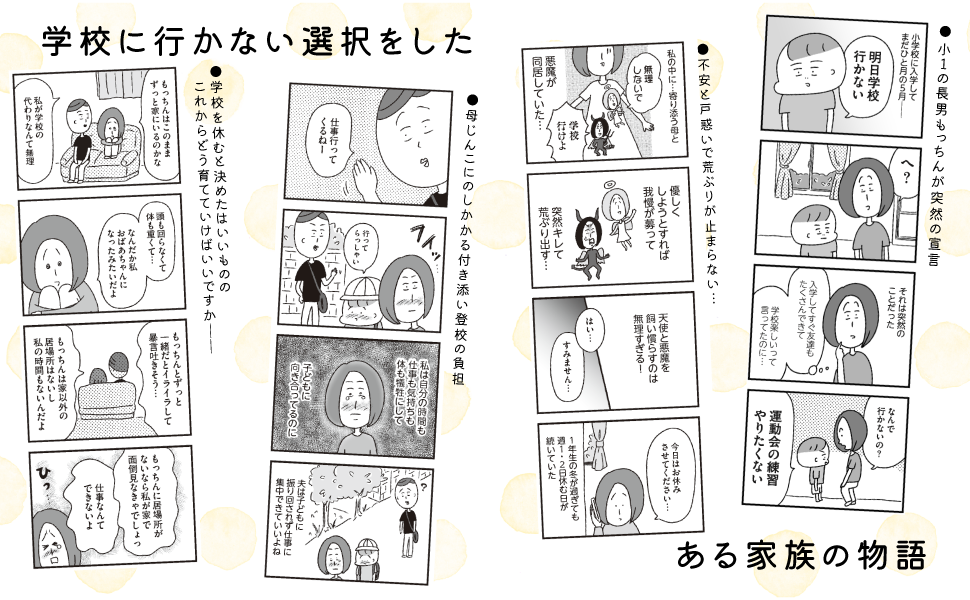

学校に行かない君が教えてくれたこと 著者:今じんこ

まずは今じんこさんの「学校に行かない君が教えてくれたこと」です

小1で登校渋りになり、その後不登校になった子どもがいる今じんこさんのエッセイ漫画です

漫画なのでとにかく読みやすく、不登校の親の心情が赤裸々に描かれています

とにかく共感するところばかりで何度も泣きました

学校に行かない子どもが見ている世界 著者:西野博之

次は西野博之さんの「学校に行かない子どもが見ている世界」です

フリースペースを経営している西野さんの本なので、様々な不登校の子どもが出てきます

不登校の子どもが何を考えているのか、そのヒントが描かれているかもしれません

学校は行かなくていい 著者:小幡和輝

次は自身も不登校経験のある小幡和輝さんの「学校は行かなくていい」です

小幡さんは小2から不登校になりフリースクールを経て、定時制高校に通う中でで起業します

現在は会社を経営したり、不登校の子どもがいる保護者向けに活動をしています

↓こちらの記事でもおすすめの本や動画を紹介しています☺

低学年で不登校だからこそ大変なことはたくさんある

子どもが低学年で不登校になると、思春期で不登校になる子どもとは違った苦労があります

それにもかかわらず低学年で不登校の子どもの数はまだ少ないからかあまり注目されず、情報や居場所を探すのに苦労します

また親から離れられない子どもも多いため、仕事を辞めなければいけなかったり、勉強を親が付きっきりで教えることになります

24時間毎日、先の見えない子どもと一緒にいるのは本当に大変です

ですが以前は不登校だったけど今は高校や大学に通えている人たちを見て、

「子どもは成長するから大丈夫」と希望を持つようにしています(不安に襲われるときもありますが)

きっとこれからの時代はいろんな進学先や生き方があると信じて、子どものやる気や自信を失わせないように育てていきたいと思っています☺

コメント