こんにちは☺めるるんです

私の娘は小学2年生で不登校になり現在小学4年生

低学年から不登校になると大変なことがたくさんあります

しかし思春期で不登校になる子どもの話を聞くと、命の危険があったりスマホのトラブル、昼夜逆転するなど結構大変だなと感じます

そして娘が不登校になった3年目の今、「低学年で不登校になってむしろ良かったのでは?」と思うことがあります

低学年で不登校になって良かったこと

- 自殺の心配がない

- スマホを持っていない

- 親の目の届くところにいる

- 親と一緒に行動してくれる

- 他人の目をあまり気にしていない

- 不登校という自覚がない、不登校という言葉を知らない

- 親にまだ反抗的ではない

- 親が勉強を教えられる

- 義務教育終了までの期間が長いので、その後の進路の情報収集ができる

逆に低学年で子どもが不登校になって困ったことはこちら↓

自殺の心配がない

まず子どもが低学年で不登校になって良かったことの一番は、子どもの自殺の心配がまだないということです

子どもが不登校になると命の心配をする親は多いと思います

低学年でも「死にたい」と言う子どももいますが、実行できる子どもはほぼいないと思います

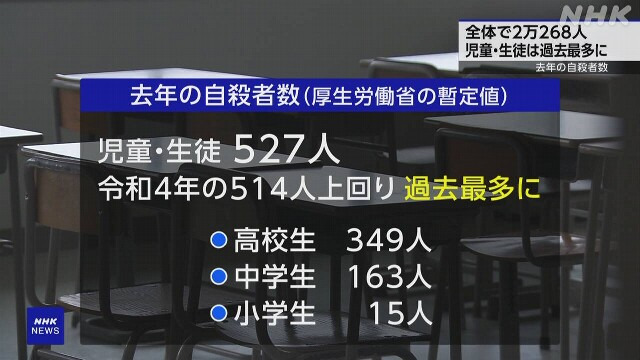

ちなみに2024年に自殺した小中高生は過去最多の527人で、そのうち小学生は15人でした

学年の詳しい内訳はわかりませんが、低学年はいないのではと思います(ニュースで見たことがありません)

ただしまわりの対応によっては不登校になったことでずっと苦しみ、思春期のころに亡くなってしまう場合も考えられるので油断はできません

スマホを持っていない

次に低学年で不登校になって良かったことは、子どもがスマホをまだ持っていないということです

低学年だとまだスマホを持っていない子どもが多いと思います

スマホはゲームやテレビと違って子どもがなにをしているのか把握できないのが心配です

またSNSをやっていると知らない誰かと繋がる可能性もあり、事件に巻き込まれることがあります

不登校の子どもがスマホを持つと心配なこと

- 知らない人とSNSなどで繋がってしまう

- 不登校であることを発信して誹謗中傷を受けてしまう

- 不登校に関するネガティブな情報を見てしまう

親の目の届くところにいる

次に低学年の子どもの場合、基本的に親の目の届くにいるので安心できます

わが家の場合だと娘の部屋がまだないため娘はリビングにずっといます

そしてだいたいテレビでYouTubeを見たりゲームをしたりして過ごしています

四六時中子どもと一緒にいるのはストレスが溜まりますが、なにをしているのかわからないよりはまだ良いのかなと思います

親と一緒に行動してくれる

次に低学年で不登校になって良かったことは、まだ子どもが親と一緒に行動してくれるということです

娘は私と毎日一緒にご飯を食べ、一緒に寝るので今のところ昼夜逆転はしていません

また外出も一緒にするので、娘は今のところ外に出られないということはありません

これが思春期だったら親と一緒に外出したがらなかったと思います

他人の目をあまり気にしていない

そして低学年だと他人の目をあまり気にせず外出できる気がします

たとえば娘は平日の昼間に外出することに対して罪悪感があまりなかったり、そもそも曜日感覚もあまりないようです

これが思春期だと他人の目がこわいなどの理由で外出しづらかったと思います

不登校というの自覚がない、不登校という言葉を知らない

娘は小2で不登校になりましたが、当時は自分が不登校ということはわかっていませんでした

そもそも不登校という言葉も知らなかったと思います

不登校という言葉はあまり良くないというか、ネガティブなイメージを持っている人が多いです

子ども自身が「学校に行けていない=不登校」と認識する年齢だと、不登校であることを恥じ、自分を責めたり否定してしまうかもしれません

そういう意味でもまだ不登校という自覚がない低学年で不登校になったことは良かったと思っています

親にまだ反抗的ではない

また低学年で不登校になると反抗期前ということもあり、子どもは親に暴言を吐いたり暴力的でないことが多いです

だいたい親の言うことを聞いてくれたり、勉強や外出も言えばやってくれます

ただでさえ子どもが不登校で大変なのに、親に反抗ばかりでは親の方がしんどくなってしまいます

親が勉強を教えられる

子どもが不登校になると心配なのが勉強のことです

子どもが自分で勉強をするタイプなら良いですが、そうじゃなければ親の声掛けや協力が必要となります

わが家は娘が小2で不登校になったので、小1の勉強からやり直すことにしました

勉強嫌いの娘に勉強をさせることが難しいのですが、幸い小1の勉強なのでまだ教えることができます

これが高学年以上になると教えられなかったと思います・・・

義務教育終了までの期間が長いので、その後の進路の情報収集ができる

最後に低学年で不登校になって良かったことは、残りの義務教育期間が長いため、その後の進路について情報収集をする時間がたくさんあるということです

これはどういうことかというと、不登校の子どもの多くは中学校を卒業したあとは高校には行けるようになった子が多いそうです

おそらく義務教育終了後は進路選択の幅が広がるので、子ども自身に合った学校や生き方を選べるからだと思います

中学卒業後の多様な進路

- 全日制の高校に行く

- 通信制高校に行く(自宅で学ぶ)

- 定時制高校に行く

- 高校には進学しない

- 進学せず高校卒業認定試験を受ける(その後は大学に行くなどする)

- 就職する

- 留学する

など義務教育機関に比べると、選択肢が大幅に増えます

低学年で子どもが不登校になると、義務教育を終えるまでの時間がたくさんあります

正直「先は長いな・・・」と絶望を感じることもありましたが、今は「中学卒業後の進路について早めに情報収集ができる!準備期間にしよう!」と前向きに考えるようにしています

また娘が中学を卒業するころは今よりも不登校の子どもが増えているはずなので、もっと多様な高校や進路の選択肢が増えると思っています

低学年で不登校になったからこそ良かったこともある

娘は小2で不登校になりました

最初のころは「低学年で不登校になる子どもなんて娘以外にいないのでは?親の会に行っても中学生の親ばかリ・・・」と孤独を感じ、情報も少ないため不安しかなかったです😢

しかし不登校になって3年目の今、「むしろ低学年で不登校になって良かったかも」とほんの少しですが前向きに捉えられるようになってきました

低学年で子どもが不登校になると、残りの義務教育期間が長くなります

先は長いなと絶望に感じることもありましたが、私自信の生き方や子どもへの接し方、日本の教育についてなどいろいろ考える良い機会となりました

そして娘が義務教育を終えるまでの間に、世の中も変わっていくと思います

もしかすると学校に行かないということが普通の時代がくるかもしれません

大人の働き方が変わったように、子どももリモートで授業を受けたり、それこそ大人のフリーランスのように子どもの学び方も自由に、様々な場所で学べるようになるのかもしれません

そもそもなぜ死にたくなるほど追い詰められてまで学校に通わなければならないのか

子どもの心を壊したり、個性や性格を変えてまで学校に行かなければならないのか

娘の不登校は私自身の生き方や考え方、これまで当たり前だと思ってきたことが間違っていたのでは?と考える良いきっかけになりました

(とは言え子どもと毎日家で過ごすのは大変ですが・・・💦)

コメント